MEDICAL CARE診療紹介

消化管グループ

消化管グループの特色

私たちは日々食事を摂り、栄養を吸収し、排泄することで生命を維持しています。消化管はこれらの機能をつかさどる重要な臓器で、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸(結腸・直腸)・肛門までが含まれます。当グループは主に大腸の悪性・良性腫瘍、炎症性疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎など)で手術が必要な患者さんを対象としています。以前から積極的に腹腔鏡手術を行い、ダ・ヴィンチによるロボット支援下手術や、最新の経肛門アプローチによる鏡視下手術であるtaTMEにも取り組んでおり、患者さんへの侵襲の少ない、精度の高い手術を目指しております。さらに、癌の基礎的研究や臨床研究を基盤として個々の患者さんの病状に応じた個別化治療や、集学的治療の提供と実践を心がけています。また、周術期管理の困難な並存疾患を持っている患者さんに対しても、安全な手術を受けて頂けるように、他科と連携して手術前後の管理に万全を期して臨んでいます。

主な病状と治療法

大腸がん

炎症性腸疾患

患者の皆様へ

大腸がん、炎症性腸疾患では専門学会や研究会での統計に基づいた治療のガイドラインが示されています。手術前の精密検査で病気の進行度を評価し、ガイドラインに沿った治療法を提示させていただきます。但し、疾患の進行度によっては手術前後の化学療法や放射線療法などを含む個別化治療を提示させていただく場合もあります。体力、年齢、病状などを考慮し、皆様ひとりひとりに最善の治療法を見つけていきましょう。治療方針に関しては外来で気軽にご相談ください。

腹腔鏡手術

腹腔鏡手術は、開腹手術と同じ全身麻酔下で行います。まずおへそに小さな孔をあけて1cm程度の細い筒(ポート)を挿入します。そこから腹腔内(腹腔:お腹の壁と臓器との間の空間のことです)に炭酸ガスを入れて膨らませ、専用の細い高性能カメラ(腹腔鏡)を挿入します。同時に手術操作に用いる器具を挿入するために、5~10mmの小さな孔を左右に合計4から5カ所開けてポートを挿入します。そして腹腔鏡で撮ったお腹のなかの様子をモニターに映し出して、消化管や周囲のリンパ節の切除を行います。

この手術は、高性能カメラで拡大した鮮明な画像を見ながら行うため、従来の開腹手術では見えにくかった細かい血管や神経まで見えるようになり、繊細な手術操作が可能です。しかし、がんの治療のために切除すべき消化管やリンパ節の範囲は、腹腔鏡下手術でも開腹手術でも変わりありません。腹腔鏡手術では傷が小さくすむことや、術後の痛みが少ないこと、お腹の中のほかの臓器、たとえば腸管などに与える影響が少ないために術後の消化管の回復が早いと言われています。早くから食事を摂ることができるので、入院期間が短くなり、その結果、早期に社会復帰できることなどが利点です。

集学的治療

がん(悪性腫瘍)はもともと、自分の体の細胞が突然変異を起こして発生するものです。がんは、発生してしばらくの間はその場所に留まっていますが、やがてリンパや血液に乗って、離れた臓器に転移を起こします。がん細胞が塊を作っている時は肉眼でも見ることができますが、ばらばらになって細胞レベルで転移していると肉眼では見ることができません。

手術療法はがん組織を切り取ってしまう治療法です。がんの組織だけを切除しようとすると断端にがん組織が残ってしまう可能性がありますので、通常はがん組織の周りの正常組織を含めて切除します。完全に切除できればがんは治る可能性が高くなりますから、治療法としては最も直接的な方法です。たとえば早期がんで転移が無い場合は手術療法で100%近く治すことができます。進行がんの場合には、もともとのがん巣(原発巣)に加え、転移の恐れのある範囲のリンパ節を広めに取ります。このようにがんが原発部位に留まっているか、転移があっても比較的少数のリンパ節にとどまっている場合には手術による治療が有効です。しかし、がん細胞は血液やリンパに乗って手術の範囲を越えたリンパ節や肝臓、肺、骨、脳などの遠くの臓器に転移することもあります。このようながん細胞を治療するためには、手術前あるいは手術後に抗がん剤による治療を併用することが必要になります。また放射線療法を併用することもあります。このようにいろいろな種類の治療法を組み合わせて、総合的に治療を進める方法を集学的治療と呼んでいます。

当科における大腸癌治療の特色

①体への負担が少ない手術 Minimal Invasive Surgery

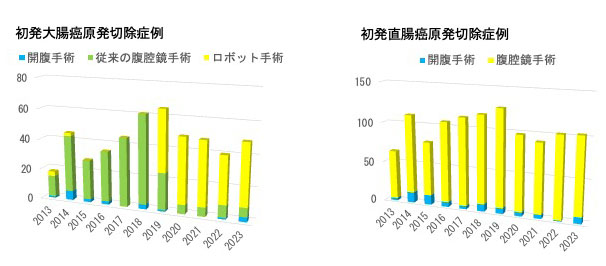

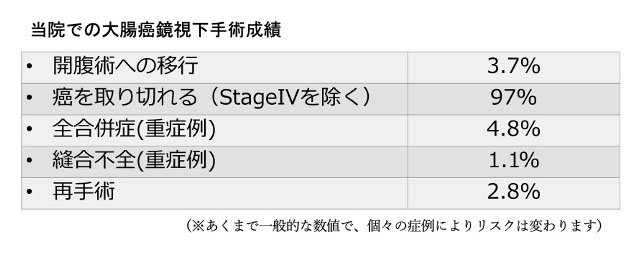

大腸癌の外科診療においては、安全にしっかりとがんを切除することが求められます。2000年代より、傷が小さく体への負担が少ない手術として腹腔鏡下手術が普及しています。当科でも大腸癌の手術治療において積極的に取り入れており、9割以上の手術にて腹腔鏡下手術を選択しております。内視鏡外科学会が認定する内視鏡技術認定医のもと、安全な手術の提供を心掛けています。また、腹腔鏡下手術のひとつにロボット支援下手術があります。ロボット支援下手術では、手術器具先端の可動性が良く、3Dの鮮明な映像下で手術を行うため、通常の腹腔鏡手術より精密な手術を行える可能性があります。特に、狭い骨盤内で繊細な手術操作が必要となる直腸癌に対してその有用性が高く、根治性、安全性、排尿機能性機能温存、肛門温存の面で、通常の腹腔鏡手術より優れている可能性が示されつつあります。当科では2019年の本格的な導入以後、着実に症例数を重ねており、現在、直腸癌に対しては原則ロボット手術を行っております。また、結腸癌に対してもロボット支援下手術を積極的に行い、安全に症例を重ねています。

病気の状況により腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術が適さない患者様もいます。開腹手術についても安心して受けていただける体制を整えています。当科ではこれまで、根治性が高く、合併症率の低い手術を継続して行ってきました。引き続き、安全、かつ、しっかりとがんを切除することを1番の目標として大腸癌の外科治療に取り組んでいます。

②各領域のエキスパートによる集学的治療

大腸癌においては、肝臓や肺など遠隔転移が生命予後を左右することが多いです。遠隔転移については、切除可能であれば積極的な切除が勧められています。当院では、肝臓外科、呼吸器外科を代表に各臓器の外科診療におけるエキスパートと相談しながら診療が可能です。また、当初は手術治療が困難と考えられた患者様についても、化学療法や放射線治療の効果により切除可能となり長期生存を期待できることがあります。また、手術前に化学療法を先行することで、より確実な手術治療を行える患者様もおります。当院では、消化器内科、放射線科の各治療のエキスパートとも密に連携し大腸癌診療における外科手術のメリットを十分に発揮できるチーム診療を行っています。

③進行直腸癌に対する集学的治療

進行直腸癌では結腸癌よりも再発率が高く、一般に骨盤内への再発が10%に上るとされております。肛門に近い症例、リンパ節転移が多い症例、腫瘍から切り口までの距離が短い症例では、特にそのリスクが高いと考えられるため、術前に化学放射線治療を行うことでリスクの軽減させる治療戦略をお勧めする場合があります。骨盤以外の再発も減らす試みとして、手術と手術前の化学放射線治療の間にさらに抗がん剤を追加する治療戦略(TNT: total neoadjuvant therapy)をお勧めする場合があります(特定臨床研究RNAC02試験)。臨床研究にエントリーした場合は、術前療法が著効し癌が完全になくなった場合に手術をしないで経過を見ていく治療方針(NOM: non-operative management)を選択できます。MSI-Hという特殊なタイプの直腸癌では、免疫チェックポイント阻害薬が著効する可能性があり(特定臨床研究:VOLTAGE2試験)、臨床研究にエントリーし、同じく癌が完全になくなった場合にはNOMを選択できます。(詳しくは、専門性の高い診療のご案内)

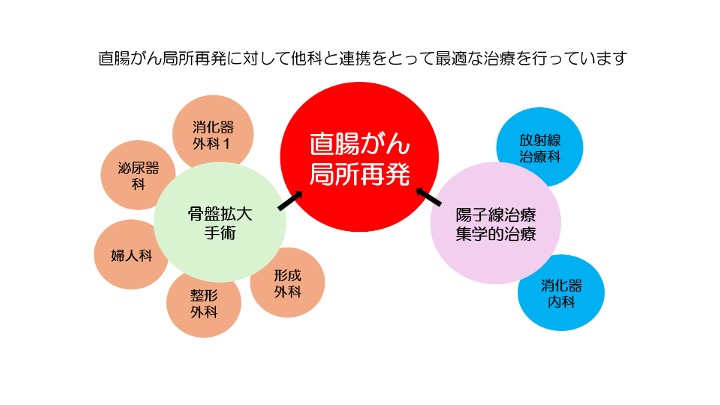

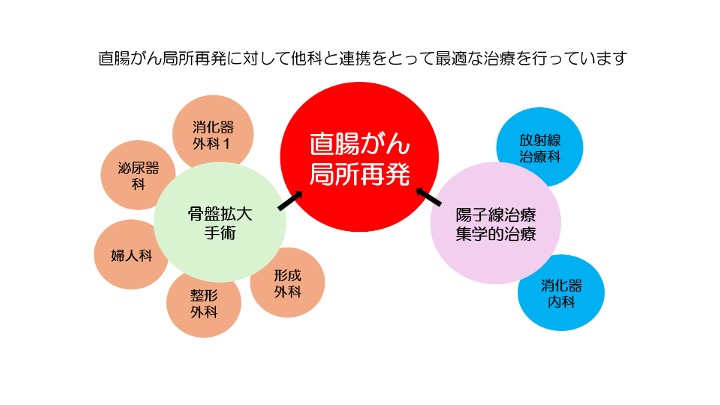

直腸がんの骨盤内再発に対する治療

直腸がん手術後の骨盤内局所再発は、頻度として約10%と直腸がんの再発する部位として最も多い再発形式であります。局所再発を発症した患者さんの治療には多くの場合、外科手術・抗がん剤治療・放射線治療などを用いた集学的治療が必要になります。手術に関しては、拡大手術・再建手術を要する専門的な治療になる場合があります。

当科では、主に泌尿器科、婦人科、整形外科、形成外科などの専門科と連携を図り、拡大手術を必要とする局所再発手術にも取り組んでおります。

さらに、このような拡大手術にも腹腔鏡やロボットによる手術アプローチを積極的に行なっております。腹腔鏡やロボット手術は患者さんの負担の軽減につながり、術後の早期回復につながっていると考えております。手術が難しい場合も放射線治療科と連携して陽子線治療を行う治療選択肢もあります。

手術可能かどうかの判断が難しい場合も多いですので、一度当科にご相談ください。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎はびまん性非特異的炎症で、大腸にびらんや潰瘍を生じる疾患です。本邦での罹患率や有病率は1970年以降急増しており、毎年約8,000人ずつ増加しています。全年齢層にみられますが、20代が発病のピークです。

原因は不明ですが、免疫反応の異常、環境的要因 (食事・ストレス・喫煙など)、遺伝的要因などが関与していると考えられています。

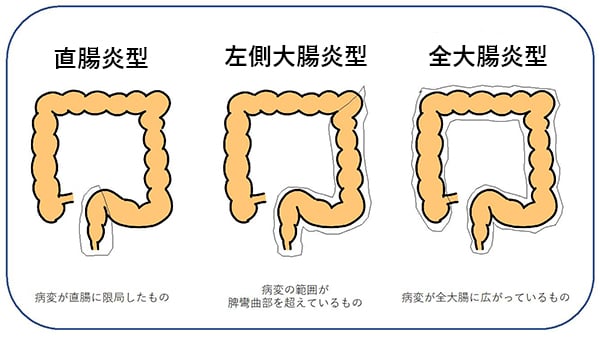

炎症は粘膜・粘膜下層に限局した病変が直腸から始まり、連続して大腸の口側に広がっていきます。通常は大腸以外の腸管には病変は及びません。病変の広がりによって、直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型に分類されます。

・病変範囲による分類

主な症状は粘血便、下痢、しぶり腹、体重減少、発熱で、多くは再燃と寛解を繰り返します。腸管合併症(悪性腫瘍・中毒性巨大結腸症)や腸管外合併症(関節炎・強直性脊椎炎・結節性後半壊疽性膿皮症など)を伴うことがあります。検査としては、大腸内視鏡検査・X線造影検査・病理組織検査・血液検査などが行われます。臨床症状と検査結果を合わせて確定診断が行われます。

治療としては、内科的治療が基本となりますが、根治的な内科療法は確立されておらず、効果が得られない場合や重症例では外科的治療を行います。

・外科的治療の手術適応

絶対的適応

重篤な急性合併症 (穿孔・大量出血・中毒性巨大結腸症) を認めた場合、重症型・劇症型で強力な内科的治療が無効な場合、大腸癌またはその疑いがある場合

相対的適応

難治例、腸管外合併症 (壊疽性膿皮症・小児の成長障害など) を認める場合、大腸合併症 (瘻孔・狭窄など) を認める場合

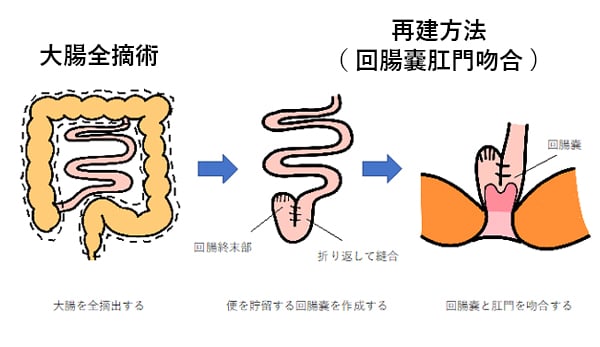

術式としては、大腸全摘出術と再建 (回腸嚢肛門吻合) を行います。また吻合部の安静をはかるため、回腸で一時的な人工肛門をつくります。初回手術から数カ月後に人工肛門を閉鎖するための手術を行います。以上の手術は2回に分けて行うため二期分割手術と呼ばれ、潰瘍性大腸炎に対する基本の術式です。

・大腸全摘出術と再建法

手術時の全身状態、年齢、腸管合併症、内科的な治療経過によっては、手術を3回に分けて行ったり (三期分割手術:大腸亜全摘→残存直腸切除→人工肛門閉鎖)、吻合をせずに切離した回腸で人工肛門を作ったりする場合もあります。

手術のアプローチには開腹手術と腹腔鏡手術がありますが、当科では術後の回復が早く、整容面でも優れた腹腔鏡手術を基本に行っています。

当院では、消化器内科IBD(炎症性腸疾患)グループと緊密に連携しながら治療を行っています。

クローン病

クローン病とは、消化管に縦長あるいは不整型の潰瘍、粘膜が腫れたり、内腔面が狭くなったりする炎症性腸疾患の一つです。口腔から肛門までの消化管のあらゆる部位に見られますが、小腸や大腸が病変のできやすい場所です。

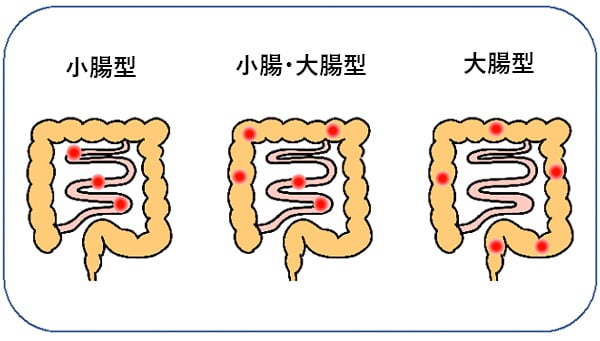

・クローン病の病変部位による分類

本疾患の原因はよくわかっていませんが、遺伝的な要因に環境的な要因が作用しておこると考えられており、近年日本では患者数が増加しています。現在全国に4万人以上の患者さんがいると推定されています。10~20歳代に好発しますが、高齢者でも発症する事があり、いつ発症するか分かりせん。

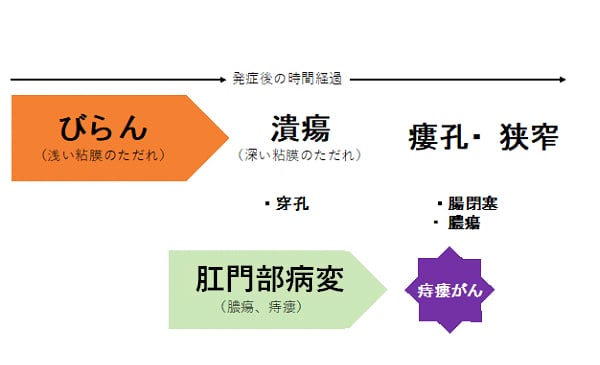

クローン病は消化管全域に起こりうるため、その症状は様々ですが下痢や腹痛が多くの患者さんでみられます。その他、発熱や体重減少、下血・貧血等が生じる事もあります。重症例では腸閉塞(腸が途中で通らなくなること)、膿瘍(おなかの中に膿のたまりができること)、瘻孔(ほかの腸や膀胱等に穴ができてつながること)や穿孔(腸が破れて穴があくこと)を起こすことがあります。 肛門部病変(痔瘻など)はかなり多くの患者さんに見られ、長期的にはがんを合併(痔瘻がん)することもあります。

・クローン病の病変の特徴

クローン病の治療の基本は、潰瘍性大腸炎と同様に内科的な治療(薬剤治療・食事療法・内視鏡治療)です。内科的治療が有効でない強度の狭窄や腸閉塞を起こした場合、穿孔・瘻孔や膿瘍を伴う場合は手術が必要となります。 手術は狭くなった部位を切りとったり、外科的に拡げたりする手術などが行われますが、再発を繰り返すことが多く、何度も腸を切ったり広範囲の小腸病変のため小腸が著しく短くなったりするため、栄養の消化吸収が低下する「短腸症候群」をきたすことがこれまでの治療上の大きな問題となっていました。 そのため近年ではできるだけ腸管を残す小範囲切除や狭窄形成術(狭くなっている部分を拡げる手術)が広く行われています。 当科では腹腔鏡手術を積極的に導入しており、クローン病においても2013年以降90%以上の症例で腹腔鏡による手術を施行しています。術後の患者さんの負担が少なく、長期的にも癒着性腸閉塞が少ないという利点もあります。

当院では、消化器内科IBD(炎症性腸疾患)グループと緊密に連携しながら治療を行っています。