MEDICAL CARE診療紹介

肝胆膵・移植グループ

肝胆膵・移植グループの特色

2024年4月に肝胆膵グループと移植グループが統合し、肝胆膵・移植グループとしてチーム一丸で肝胆膵疾患の治療に当たっています。

肝胆膵高度技能医4名、内視鏡技術認定医5名、移植認定医5名を擁し、質の高い医療を提供するとともに今後の日本の肝胆膵・移植医療をリードできる人材の育成につとめています

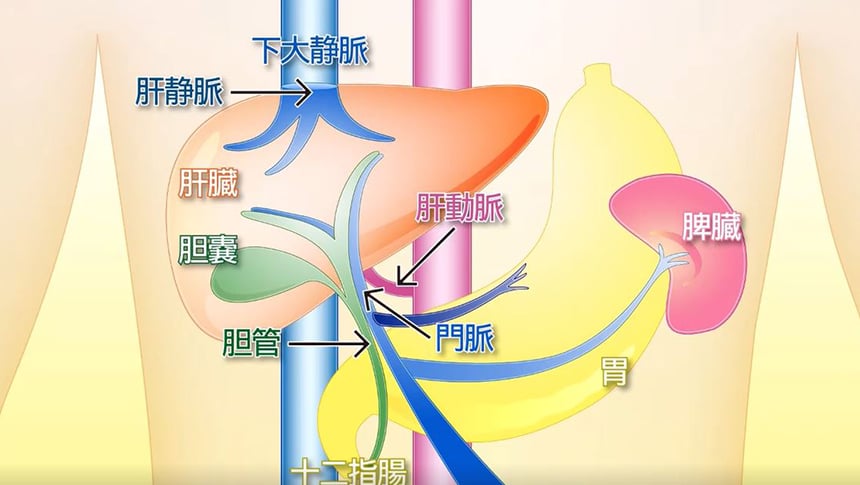

肝胆膵手術について

当科の肝切除数は年間約120例を数え、道内の多数の施設から切除困難例を受け入れております。疾患は肝切除を必要とする肝細胞癌 をはじめ、肝内胆管癌、転移性肝癌などの肝悪性腫瘍、北海道に特異的な 肝エキノコックス症、巨大肝血管腫などの外科的疾患の治療を行っています。 また近年では体への負担と傷の小さな腹腔鏡下肝切除、ロボット支援下肝切除に特に力を 入れており、その割合が劇的に増加しています。

北海道の肝胆膵外科のLeading Hospitalとして、重篤な心肺疾患、自己免疫疾患など特殊な併存症の管理や、通常の施設では切除不能とされてしまうような多発、巨大肝腫瘍、動脈・門脈などの血行再建を 伴う胆道癌・膵臓癌等の肝胆膵手術など困難症例への拡大手術、化学療法からの Conversion、Two stage hepatectomyなど集学的治療としての手術にも積極的に取り組んでいます。

移植手術について

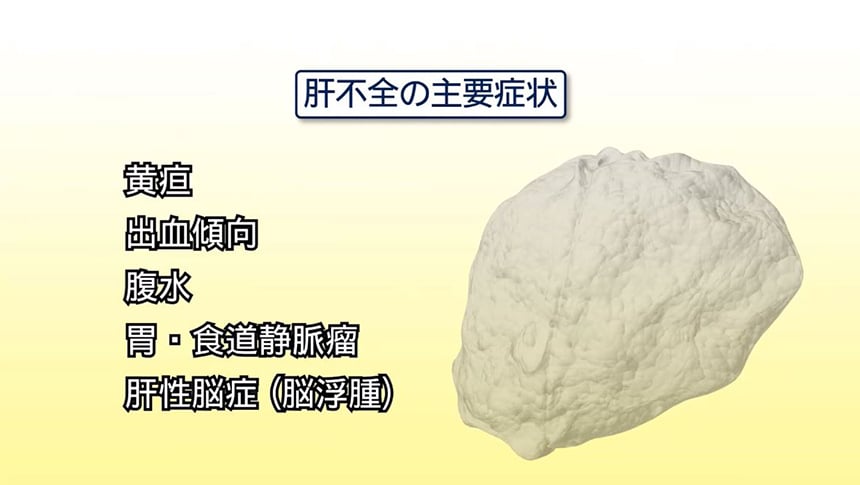

当科では先代の藤堂教授がアメリカ・ピッツバーグ大学から赴任された1997年から肝不全に対する治療として肝移植術 (生体肝移植・脳死肝移植)を行っています。 現状、日本の脳死臓器提供ドナーは肝不全の患者数に対しては 十分でないため、近親者のうちの健康な生体ドナーから肝臓の一部を移植する生体肝移植を十分な条件検討の上行っています。現在まで生体肝移植・脳死肝移植を合わせて300例以上施行しており、安定した成績を上げています。

対象疾患は以下の通りです。

肝臓移植についての動画

移植後の生活についての動画

肝臓移植についてのパンフレット

患者の皆様へ

肝細胞癌、肝内胆管癌、大腸癌の肝転移を含む肝臓領域の癌、また、胆管癌、膵癌をなどの胆膵領域の癌について切除が可能かどうかの判断は専門の外科医でなければ判断が困難な場合も多く、また、一般的には切除不能とされる癌でも、

術前放射線療法や化学療法を行うことにより、切除可能となる場合もあります。

セカンドオピニオンを希望される方は、まず主治医に御相談していただき、診療情報提供書と画像検査などの資料を御準備のうえ、当科に紹介いただければ、

患者様にとって最良の治療を選択するお手伝いをさせていただきます。

移植手術に関して分からないこと、知りたいことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。担当医・レシピエント移植コーディネーターが対応させていただきます。 また、肝移植に関する資料も準備しておりますので、ご参考にしてください。

連絡先:移植コーディネーター事務室

TEL/011-706-7750 (平日9:00~17:00)

その他の代謝性疾患

先天的に肝臓の働きに関わる酵素や代謝の異常を持つ病気の一部は、進行すると肝臓の機能を保てなくなり、肝移植が必要になることがあります。代表的なものに以下があります。

ウィルソン病:銅が体にたまり、肝障害や神経症状を引き起こす病気。薬での治療が効かない進行例では肝移植が根治的治療となります。

シトルリン血症:尿素回路の異常によりアンモニアが体に蓄積し、意識障害などをきたす病気。重症例では肝移植により代謝異常を根本的に改善できます。

糖原病(特にⅠ型など):肝臓に糖をため込みエネルギー利用ができなくなる病気。肝移植で代謝が正常化し、生活の質が改善されます。

その他の先天性代謝異常(チロシン血症、α1-アンチトリプシン欠損症など):薬でコントロールできない場合や肝不全に進展した場合、肝移植が唯一の根治的治療となります。

これらの疾患では、薬物治療や食事療法で経過をみながら、移植が必要となる時期を適切に見極めることが重要です。